di Giuseppe Bucalo

Fra qualche giorno, il 4 agosto 2019, ricorre il decimo anniversario della morte per trattamento sanitario ob/ligatorio di Francesco Mastrogiovanni.

Potremmo chiederci cosa rimane di questa vicenda e cosa (e se qualcosa) la stessa abbia insegnato non tanto (e non solo) ai tecnici della salute mentale ma soprattutto ai familiari e alla cosiddetta società civile.

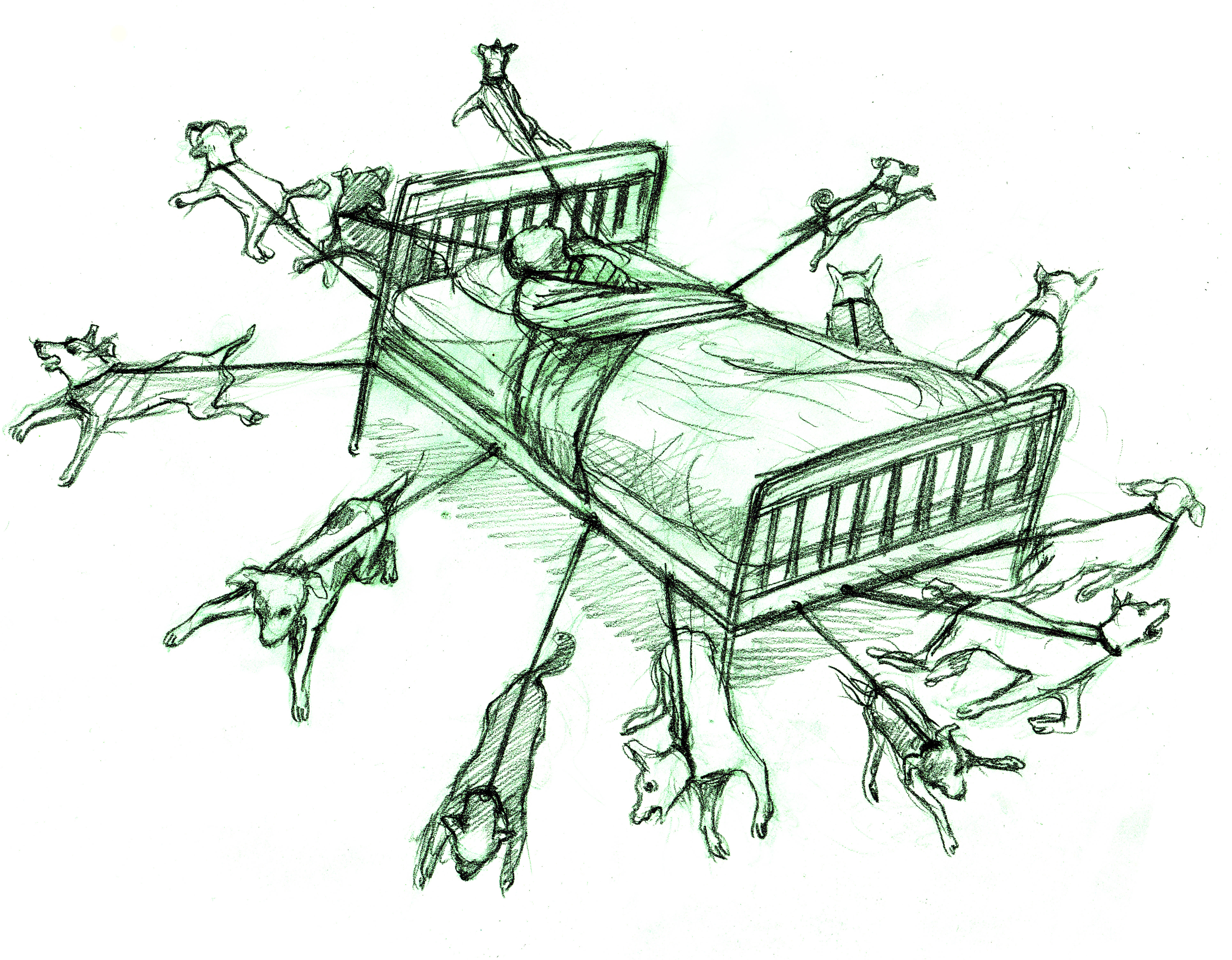

In Tribunale si è lungamente dibattuto se considerare o meno la contenzione un "atto medico". La Cassazione ha sentenziato che non lo è, ma non che sia in sé un atto "illecito".

Tant'é che le condanne dei medici (che hanno continuato e continuano ad operare, che non hanno subito alcun provvedimento disciplinare e ancor meno sono stati espulsi dall'ordine) sono state confermate solo perché "quella" contenzione, con le modalità con cui si è svolta, è stata considerata illegittima.

Il dibattito sulla morte di Francesco Mastrogiovanni non è, a mio

avviso, mai uscito dalla logica del sistema dei (mal)trattamenti

psichiatrici che ne ha decretato la morte.

In gioco non doveva esserci, infatti, la liceità di questa o quell'altra pratica psichiatrica, ma se sia lecito e legittimo che un cittadino venga sottoposto a trattamenti non richiesti sulla base della diagnosi/giudizio psichiatrico.

A quel giudizio e a quelle "cure" intendeva sottrarsi Francesco

Mastrogiovanni in quella giornata estiva , rifugiandosi in mare, mentre le forze dell'ordine legale e mentale lo assediavano sulla riva.

In quei lunghi momenti di resistenza passiva in cui Francesco attendeva soccorsi, niente e nessuno si mosse.

I "soccorritori", del resto, erano a riva ad aspettarlo. Ma era proprio il "soccorso" il vero pericolo.

Francesco sapeva che la psichiatria non è porto sicuro, così come i profughi che attraversano il mediterraneo sanno essere i porti della Libia. Logica vorrebbe che non si intendesse "soccorso" quell'azione mirata a riportare un fuggitivo nella situazione che ha determinato la sua fuga.

Non si "soccorre" l'evaso riportandolo in carcere, così come non si "soccorre" il renitente alle cure riportandolo a forza in psichiatria.

Un porto sicuro è una comunità che accoglie e che ci difende dall'ingerenza "umanitaria" di chi ha deciso cosa è bene per noi, al di là del nostro consenso. Una comunità che non resta a guardare in riva al mare o fuori dai reparti di psichiatria, lasciando fare ai "soccorritori" di professione che, in nome e su delega nostra, costringono le persone in luoghi di terrore e morte.

In gioco non doveva esserci, infatti, la liceità di questa o quell'altra pratica psichiatrica, ma se sia lecito e legittimo che un cittadino venga sottoposto a trattamenti non richiesti sulla base della diagnosi/giudizio psichiatrico.

A quel giudizio e a quelle "cure" intendeva sottrarsi Francesco

Mastrogiovanni in quella giornata estiva , rifugiandosi in mare, mentre le forze dell'ordine legale e mentale lo assediavano sulla riva.

In quei lunghi momenti di resistenza passiva in cui Francesco attendeva soccorsi, niente e nessuno si mosse.

I "soccorritori", del resto, erano a riva ad aspettarlo. Ma era proprio il "soccorso" il vero pericolo.

Francesco sapeva che la psichiatria non è porto sicuro, così come i profughi che attraversano il mediterraneo sanno essere i porti della Libia. Logica vorrebbe che non si intendesse "soccorso" quell'azione mirata a riportare un fuggitivo nella situazione che ha determinato la sua fuga.

Non si "soccorre" l'evaso riportandolo in carcere, così come non si "soccorre" il renitente alle cure riportandolo a forza in psichiatria.

Un porto sicuro è una comunità che accoglie e che ci difende dall'ingerenza "umanitaria" di chi ha deciso cosa è bene per noi, al di là del nostro consenso. Una comunità che non resta a guardare in riva al mare o fuori dai reparti di psichiatria, lasciando fare ai "soccorritori" di professione che, in nome e su delega nostra, costringono le persone in luoghi di terrore e morte.